モラハラ夫の気質は生い立ちに原因がある?母親の特徴

夫がモラハラ気質で悩んでいませんか?

夫の気質は母親の影響で形成される可能性があります。モラハラ夫の気質がどのように母親の特徴に関連しているのかを詳しく解説します。

よく口出しをする母親

母親は息子の生活に過剰に関与しています。

食事や服装、生活習慣など、息子の日々の生活の細かな部分にまで口を挟むことがあります。息子の家を訪れた際は冷蔵庫の中身をチェックし、息子の妻が作った料理に対して「塩分が多すぎる」「栄養バランスが悪い」などと否定的なコメントを述べることもあります。

服装に関しても「その服は似合わない」「その色は派手すぎる」「もっときちんとした服を着なさい」と細かく指摘し、息子や息子の妻の自律性を認めない態度が目立ちます。

結果的に、息子の妻の好みや判断を尊重できず、「それは間違っている」「そんなやり方では駄目だ」などと否定や批判を繰り返す、まさにモラハラ夫となっているのが現状です。

正しい選択の指示をする母親

母親は、息子が自分で判断する機会を奪い、常に「正しい選択」を指示することがあります。例えば、進路や就職、住居の選択など、人生の重要な決断においても、「これが一番いい選択よ」と決めつけ、息子自身の考えや希望を軽視します。

母親としては、息子の失敗や困難を経験させないよう、先回りして問題を解決してしまうのですが、結果として、息子が母親の意見に過度に依存したり、逆に配偶者に対して同様の支配的な態度をとるようになることがあります。

交友関係に踏み込む母親

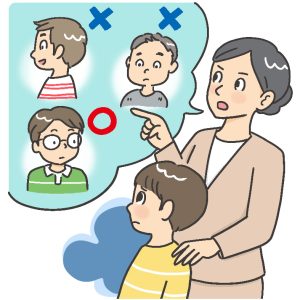

過度に子どもの人間関係に介入する母親は、子どもの発達に大きな影響を及ぼします。このような母親は、子どもの友人について細かく質問し、「あの子とは遊ばない方がいい」「この子と仲良くしなさい」など特定の友人との付き合いを積極的に制限したりします。

子どもの交友関係を常に把握しようとし、友人の家庭環境や成績などの情報を集め、「ふさわしくない」と判断した友人との交流を制限することもあります。

さらに、恋愛関係に対しても過剰な関心を示し、子どもの恋人に対して批判的な態度を取ることもあります。

このような過剰な介入により、子どもが自分で人間関係を育んで発展させる能力が育たず、歪んでしまうことがあります。親密な関係における自律性と依存性のバランスを学ぶ機会が失われてしまうのです。

同様に、モラハラ夫も妻の人間関係に干渉し、「友人とはこういう付き合い方をすべき」などと指示したり、妻の社会的ネットワークを徐々に狭めていくような行動を取ることがあります。

息子夫婦の家に頻繁に訪問する母親

母親が息子の結婚後も、頻繁に連絡を取ったり、息子夫婦の家に訪問したりする傾向にあります。事前の連絡なしに訪問したり、長時間滞在したりするなど、家族の都合を考慮せずに行動することがあります。

台所に入り、自分流の料理を作ったり、洗濯物を勝手に取り込んで畳んだり、掃除機をかけたりするなど、息子夫婦の生活に介入することがあります。これらの行動は、一見「親切」に見えますが、実際には「あなたのやり方は間違っている」「私のほうが上手にできる」というメッセージを暗に伝えていると受け取られがちです。

このような母親の行動は、息子夫婦、特に嫁の家庭における居場所や主導権を奪う可能性があります。

さらに、モラハラ夫も、妻のプライバシーを尊重することの重要性を理解できず、妻の持ち物を許可なく探ったり、スマートフォンをチェックしたり、妻の時間や活動に対して過度に詳細な説明を求めたりするなど、モラハラ的な行動につながっていきます。

必ずしもモラハラ夫の母親が幼少期の原因ではない場合

多くの方が「モラハラの原因は夫の母親に違いない」と考えがちですが、実はそれだけでは解決できないことが多いのです。

母親が同じ性格でも、同じ結果になるわけではない

親が子供に完璧を求め、ミスをした際に厳しい言葉で叱責することがあります。

例えば、Aさんは親の厳しい指導を「強い人間になるために必要だった」と受け入れ、自身も周囲に厳しく接するようになります。部下や妻に対して、「ダメなやつは厳しく指導すべき」と考え、否定的な言葉を使うことが増えていきます。

一方、Bさんは親のやり方に傷つき、「自分は絶対に人を傷つけるような言い方はしない」と決意し、部下や妻に対して、できるだけ優しく接し、相手の気持ちを考えながら言葉を選ぶようになります。

このように同じ家庭環境でも、Aさんはモラハラ加害者になり、Bさんはむしろ思いやりのある人になることがあることから、個人によって全く異なる行動パターンが生まれることがある事を念頭に置いておくことは必要です。親の養育方法が子供の人格形成に大きな影響を与えるのは確かですが、子供自身の性格や価値観によってもその影響は大きく変わってくるのです。

母親以外も影響を与える

人の性格や気質は、幼少期の環境以外にも影響を受けることがあります。

例えば、母親との関係とは無関係に、攻撃的な性格や自己中心的な傾向が強い場合、モラハラ行動が見られることがあります。また、大人になってからの友人関係や職場環境が、モラハラ的な態度を助長することもあります。特に、周囲が攻撃的な態度を支持する場合、その行動を模倣する可能性があります。

さらに、仕事や生活のストレスが原因で、対人関係において攻撃的な行動を取ることがあります。特に、ストレスに対処するために他者を支配しようとする場合があります。精神的な問題がある場合は、他者を傷つけることで自分の不安や劣等感を解消しようとすることもあります。

このように、モラハラの行動は多様な要因から成り立っており、必ずしも母親や幼少期の家庭環境に起因するものではないことを理解しておくことが重要です。

まとめ

モラハラ夫の気質は、母親の過干渉や正しい選択の指示、交友関係への介入など、育成環境に影響されることがあります。母親の行動が息子の自律性を奪い、支配的な態度を育む原因となることがあります。

しかし、同じ環境で育った子どもが異なる結果を出す場合も多く、周囲の影響やストレス、個人の性格もモラハラ行動に関与します。従って、モラハラの根本的な原因は多様であり、母親だけが影響を与えるとは限らないのです。